Con la MELODIA de Como riestra e chacarera.

"¡¡¡La Farolera,

bien socialista

y montonera!!!"

CHACARERA

PERONISTA REVOLUCIONARIA

de EL JUGLAR DE LA LIBERTAD

...¡Viva nuestra unidad!

¡Viva y hasta el final!

I

Cuando muera, compañero,

presteme un poco su fe

Para buscarlo a Juan Pablo,

y seguir peleando con él.

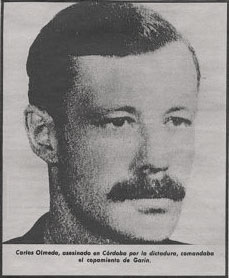

Tambien a Carlos Olmedo,

lo mejor de nuestro ayer.

A los cumpas de la orga,

quisiera volver a ver,

Para reunir a la tropa,

hasta tomar el poder.

Y sin dar mucho más vueltas,

que es tiempo de amanecer.

Siempre con la frente en alto,

porque somos pueblo erguido

Como Juan Pablo y Olmedo,

jugándose en los caminos.

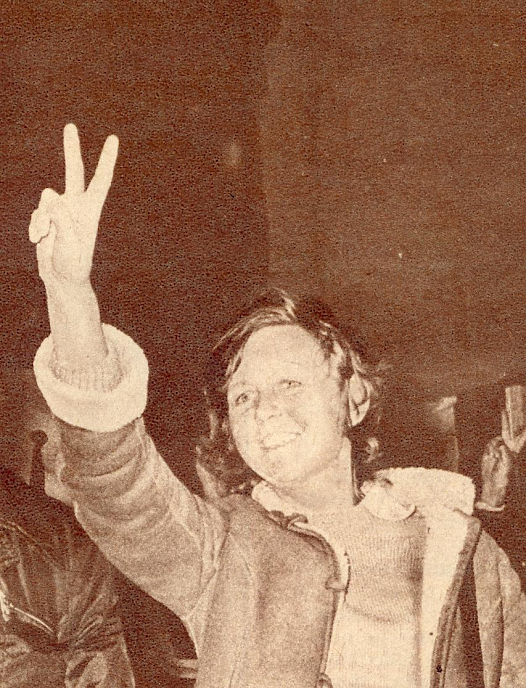

para Maria Antonia Berger

¡la farolera presente!

Cantemos la farolera,

socialista y montonera

¡Si el gorila me pregunta,

soy de la eme, sin duda!

Y si de abajo consultan,

soy peronista en la lucha.

...¡Y que Viva por siempre!

¡Y que Viva latente

¡y que viva, viva la unidad!

¡Y que Viva en la gente!

¡y que viva por siempre!

¡y que viva, viva hasta el final!

II

Coplita como las de antes,

de tiempos inmemoriales

de pueblos originarios

cinco siglos de pesares

La dignidad de la clase,

revive ya en nuestra sangre.

El pecho de nuestro pueblo,

quisiera gritar de nuevo

¡hasta la victoria, siempre

compañeras, compañeros!

Grito arisco de las bases,

sublevado por los tiempos.

Igualito a San Martin,

tambien el Roby Santucho

hasta vencer o morir

meta coraje y fusil,

grito de la pachamama,

de las y los treinta mil.

¡Se acaba la chacarera,

por segunda independencia!

¡Por la unidad de la clase,

al frente, siempre y sin duda,

Abrazando al camarada,

por la unidad en la lucha.

10 de octubre de 2015

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - DIFUSIÓN.

- El 3 de noviembre de 2015 a las 13:00 hs en Sabattini 3250 (frente al Hiper Libertad) se colocará una piedra conmemorativa dónde se produjo el combate.

- El mismo 3 de noviembre a las 18:00 hs en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela FFyH UNC, se realizará un Encuentro Militante con la participación de Roberto Baschetti, Eduardo Jozami y ex-delegados de SiTraC-SiTraM entre otros. Cierre artístico con el Coro ex-Presos Políticos por la Patria Grande y el Dúo Coplanacu.

lunes, 27 de julio de 2015

Cuando Mirtha Legrand almorzó con un guerrillero

Con una sólida formación marxista, fue de quienes sostuvieron más enérgicamente la necesidad de acercarse al peronismo, hacia fines de los 60, sin renunciar por ello a una perspectiva de revolución socialista que tuviera como protagonista principal a los proletarios de este suelo nacional.

Aunque la paradoja mayor, seguramente, haya sido aquella participación como invitado de los ya entonces clásicos almuerzos televisivos de Mirtha Legrand. Invitación que recibió por su desempeño como directivo de la empresa Gillette, donde trabajó hasta que se vio obligado a pasar a la clandestinidad, en 1970.

Promediando la década del sesenta, José fue uno de los integrantes más jóvenes del staff de la mítica revista La Rosa Blindada. Allí aprendió a mirar al peronismo de otro modo, y ayudó a que otros lo interpretaran también, desde la izquierda, de manera diferente. Y contribuyó como pocos a la formulación de la categoría de Nacionalismo Popular Revolucionario. Pero antes de eso, aun antes de fundar las FAR -que asumirían la identidad peronista y más tarde se fusionarían con Montoneros- Olmedo y varios integrantes de su grupo permanecieron un tiempo en Cuba".

Fuente

"Garín era un pequeño pueblo donde se empezaban a afincar los trabajadores, que tenía la ventaja que cortando dos arterias que conducían hacia lo que ahora son los dos ramales de una autopista, quedaba aislado.

El 1 de Julio de 1970, un poco más de un año después de que el Onganiato empezara a temblequear por el Cordobazo, y después de hacer una serie de operaciones militares menores y sin firma, como la quema de once supermercados Mínimax, propiedad del magnate yanki Nelson Rockefeller, las FAR decidieron irrumpir con toda su fuerza en el amplio abanico de organizaciones populares que luchaban por el regreso del General Perón y la posibilidad, ahora claramente perceptible como remota, pero en aquellos años tangible de la patria socialista.

La operación se llamó “Gabriela” y la comandó Carlos Olmedo, sobre un diseño estratégico de Lino Iván Roqué y Roberto Quieto. Olmedo, llamado Germán en la organización, era un extraordinario militante, que había estudiado Filosofía con Louis Althusser en la Sorbona, fue el primer gerente de marketing de la empresa Gillette, como tal ganó el premio "Joven sobresaliente del año 1967", y en tal carácter, al año próximo, almorzó con Mirtha Legrand, escandalizando a la abuela de la derecha argentina con su brillante alegato rechazando las normas constituidas por el sistema.

Era hijo de un médico paraguayo exiliado en nuestro país, había cursado sus estudios secundarios en el Nacional de Buenos Aires, y su primer trabajo fue como preceptor en dicha escuela, cuando aún era estudiante, y aprovechaba la relación con otros brillantes y mucho más jóvenes estudiantes para interesarlos en la causa revolucionaria; muchos de ellos fueron militantes de las FAR.

Un año más tarde, Olmedo estaba en Córdoba, donde trataban de vincular su actividad política con la lucha sindical de los obreros de la Fiat, cabeza gremial del clasismo, pensaban secuestrar a un gerente para presionar a la patronal durante un conflicto sindical, en una equivocada política de reemplazo de la propia acción obrera, algo salió mal y fueron asesinados por la Policía, tenía 28 años".

Fuente

Gracias a Miguel Nones por el dato.

Hombro y Corazón - A 50 años del secuestro y asesinato de Juan Pablo Maestre y la desaparición de Mirta Misetich

Nos gustaría afirmar que traemos aquí dosis parejas de ternura y lucidez para recordar a Mirta y Juan Pablo, y su historia de compañeros de vida y de militancia que asumieron un compromiso y fueron consecuentes consigo mismos y con sus compañeros. Quisiéramos convencernos que sabremos transmitir el tipo de madera con que estaba hecho Pablo, y por lo cual lo extrañamos tanto. Será que, siendo un hombre como todos, fue un tipo excepcional, y que las muchas veces en que lo hubiéramos necesitado, ya no lo teníamos. Será que nunca lo olvidamos, como nunca olvidamos que Mirta continúa desaparecida y que -como buena parte del pueblo argentino- seguimos exigiendo verdad y justicia. La memoria la pusimos y ponemos nosotros. Ahora por escrito, y acompañados por queridas compañeras y compañeros.

En estos cincuenta años sin ellos, Juan Pablo y Mirta siempre han estado en nosotros de muchas formas. Desde la manera de plantearnos las cosas y encarar la realidad, hasta el nombre de sobrinos suyos (Mirta Elena, Juan Pablo Carlos, Pablo Alejo), y otros que no llevan sus nombres ni tampoco llegaron a conocerlos y no obstante los conocen, los respetan y los quieren. Ante la tragedia respondimos procurándonos amparo, cobijo y respaldo toda vez que ello fue posible, o solidaridad, ayuda y afecto a la distancia cuando no hubo de otra.

Sus padres fueron los sanjuaninos Olga Maestre y Eusebio Dojorti, popularmente conocido como Buenaventura Luna. Cuando ellos se separaron, Juan Pablo, nacido el 9 de junio de 1943, era apenas un crío. Durante su infancia, fue harto difícil tener certidumbres porque la realidad era muy dura y, si bien había lugar para los sueños, no había margen para el delirio. La única certeza eran su madre y hermanos, una especie de clan porque la familia de Olga la había abandonado a su suerte tras sancionarla por su relación con el bohemio Dojorti. Desde chico, Pablo fue mamando muchas características de Olga, como el aguantar las situaciones difíciles, la idea de sostener con el cuerpo los compromisos asumidos, o comprender la suprema importancia de la palabra: decir la verdad y nunca mentir.

Además, Olga inició a sus hijos en la cuestión nacional y social, llevándolos a los actos peronistas como el que se hizo 1º de marzo de 1948 en Retiro para celebrar la nacionalización de los ferrocarriles. Tiempo después, lograron ver a Eva Perón en la antigua Secretaría de Trabajo y Previsión. Allí, Evita acarició con ternura la cabeza del pequeño Juan Pablo, y tras esta visita su hermano mayor -“Marucho”- comenzaría a trabajar en Teléfonos del Estado y su hermana mayor –Marta- en Casa de Moneda. Años más tarde, en 1956, la familia accedió a la vivienda que les había sido adjudicada en Ciudad Evita. Para Olga comenzaba una etapa de reparaciones en el plano personal: ahora sus hijos trabajaban y sostenían el hogar.

En el plano social, ocurría todo lo contrario porque los golpistas de 1955 pretendían “desperonizar”

Bajo el agobiante clima “cuartelario” de esos años caracterizados por una política de “hambre y leña”, los jóvenes de Ciudad Evita comprenden que al peronismo no se lo persigue por sus errores, sino por sus aciertos. Comienzan a participar de una resistencia en principio anárquica, pero que poco a poco les permite superar la dispersión inicial. Se conocen del colegio, del barrio, o de la barra de amigos, donde los más grandes –como “Marucho” Maestre- les enseñan a “traducir” lo que en la prensa y en los libros se distorsiona de la realidad. Y así van aglutinándose, haciendo reaparecer la política desde nuevas formas de organización y, sobre todo, sosteniendo la identidad cultural que el establishment deseaba desterrar.

En este proceso, Pablo se perfila como líder natural planteando que había que terminar la inconclusa Revolución de Mayo, y promoviendo la toma del colegio durante el conflicto por la educación “laica o libre”. También en el secundario, escribió, montó y actuó en una obra de teatro que discurría sobre los “deber ser”, y estaba en la onda del existencialismo francés, aunque con alguna distancia irónica y crítica. Sucede que no avalaba los mandatos, ni siquiera los que emanaban de cierta militancia como no lo leer a Borges o no bailar rock & roll. Por el contrario, fue un lector voraz, siempre interesado por las manifestaciones de las vanguardias estéticas, sin por ello dejar de tener presente las tradiciones populares del canto y la poesía argentinas.

En esta línea compuso algunos temas, como La canción del negro pobre que Mercedes Sosa le pidió para su repertorio cuando lo escuchó cantarla en una de las peñas folklóricas de aquéllos años:

Tal como Dojorti, Juan Pablo tenía buena pluma. Una de las pocas cosas escritas suyas que quedaron es una semblanza del poeta Jaime Dávalos: “Lo conocimos (...) en una noche de Buenos Aires en que la ‘comprensión’ iba del brazo con los señorones. Nosotros le llevábamos (…) nuestra indiferencia. Quiero ser honrado: fuimos a escuchar a un tipo que decía versos, un poeta. Él fue como un hálito puro que nos golpeó la cara. Nos trajo su cargazón de cielos y de campos. Su perfume a romero y a albahaca, que yo sé, se lo robó al vino en la noche de carnaval”.

Al concluir la secundaria, logró la proeza de ingresar a

Hizo el ingreso a ingeniería, a psicología y a sociología, y se decidió por esta última. En 1963, ya era bibliotecario de la vieja facultad de Filosofía y Letras, y allí conoció a quien desde entonces sería su compañera, Mirta Elena Misetich. Alcira Argumedo, que lo conoció en esos años, nos decía que Pablo “tenía una cara ‘angelical’: ¿Sabés la de minas que tendría con esa carita? Las que quisiera”. Pero cuando le preguntaban por qué Mirta y no alguna de las otras novias que tuvo, él respondía: “Soy muy feliz con mi gordita” (ambos habían ganado peso).

Allí también lo conoció el historiador José Luis Romero, quien le ofreció a Pablo una buena suma de dinero para que le organizara su biblioteca personal. Algún tipo de empatía o de mutuo respeto debió existir entre el antiperonista Romero y el peronista Maestre, pero Juan Pablo no aceptó la oferta del prestigioso historiador.

Y en la facultad se hizo amigo de un brillante semiólogo, Carlos Olmedo. Juntos recorrerían una breve pero muy intensa deriva en la construcción de una organización político-militar que tuvo varios nombres provisorios y muchos debates internos entre 1964 y 1970, año en que se dan a conocer públicamente asumiendo su identidad peronista: las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sucede que además de su conocida adhesión al proyecto guevarista, las FAR también venían de ese peronismo “silvestre” que protagonizó la resistencia que se inició el mismo 16 de junio de 1955, y que fue radicalizándose a medida que se iban cerrando todos los demás caminos políticos. Dentro de lo que se conoce como las “Proto-FAR”, Pablo y Carlos Olmedo –más el compañero y abogado Roberto Quieto- fueron quienes dieron dos vastos y sustantivos debates simultáneos sosteniendo la inviabilidad de la lucha rural, y logrando la síntesis acerca de la identidad peronista de la organización: “Nuestra organización se considera expresando lo que podríamos llamar una estrategia de nacionalismo revolucionario. En

Mientras la organización iba creciendo con la incorporación y formación de nuevos militantes, y a través de un proceso de acumulación y pertrechamiento en vistas a las acciones armadas, tanto Juan Pablo como Carlos Olmedo solían afirmar que “Los fierros pesan, pero no piensan”, y de ese modo reafirmaban que las decisiones políticas están siempre antes y por encima que los hechos armados.

Dentro de la organización, Pablo se encargaba de un montón de cosas: casas, garantías, laburos, etc., pero sobre todo se ocupaba de generar ideas, estrategias, y de pensar hacia dónde ir y cómo hacerlo. Inclusive previó su propia caída y se hizo amigo de un psicólogo al que, en principio, contactó pensando en que su madre podía necesitar de su ayuda si a él le pasaba algo.

Además, Pablo solía recomendar no acatar a los jefes cuando sus órdenes estuvieran reñidas con el sentido común. Se habían impuesto la necesidad de que sus acciones evitaran cualquier derramamiento innecesario de sangre, lo cual les fue generando una buena reputación. Andando el tiempo las FAR, al igual que el resto de las organizaciones armadas, llegarían a ser percibidos a nivel popular como “los muchachos”.

Pero Pablo y Carlos no llegarían a verlo. Luego de trabajar en las primeras empresas de investigación de mercados que hubo en el país, Juan Pablo llegó a tener una alta responsabilidad dentro de

En 1971, las FAR sufren una serie de golpes tremendos y caídas muy significativas: “una pareja de apellido Verd había desaparecido (en San Juan capital), el dirigente de las FAR Roberto Quieto había escapado por muy poco de un secuestro, a Juan Pablo Maestre lo habían matado de un tiro y su mujer Mirta Misetich estaba desaparecida”.[2]

Mirta y Pablo fueron secuestrados en el barrio de Belgrano cuando iban a despedirse de los padres de Mirta antes de pasar a la clandestinidad, en un operativo que incluyó una “zona liberada” que Rodolfo Walsh descubrió mediante la intercepción de la onda radiotelefónica de la policía, y que en parte alcanzó a grabar. En verdad, Pablo también estuvo desaparecido y sólo la rápida intervención de su familia y del equipo de abogados conducido por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde logró impedir que su cuerpo –hallado fortuitamente en un zanjón de Escobar- fuese enterrado como NN.

El padre de Mirta, un alto ejecutivo en Bunge y Born, fue recibido por Arturo Mor Roig, Ministro del Interior de la dictadura de Lanusse, y el jefe de policía -general Cáceres Monié- le aseguró que su hija se hallaba con vida reponiéndose del shock vivido durante el secuestro. Desde luego, era mentira: Mirta continúa desaparecida.

Días después del entierro, Ortega Peña y Duhalde escribieron una nota que tomaba las palabras que “Marucho” le dedicó a Juan Pablo en el cementerio de

Si acaso fuimos capaces de trazar una semblanza de su vida breve y luminosa, es porque aprendimos de Olga Maestre que la palabra preside los encuentros entre el pasado y el presente, y es uno de los modos privilegiados en que la memoria se proyecta hacia el futuro. Las razones de este homenaje hay que rastrearlas en un ciclo histórico que abarca mucho más que las vidas de Mirta Misetich y Juan Pablo Maestre porque, de la mano de la oralidad de “la mami” Olga, llegamos a la fuente misma de donde abreva la vida espiritual popular, y eso a su vez nos permite entender mejor el modo en que ellos fueron parte de las luchas sociales, políticas y culturales de nuestro pueblo. Y a cincuenta años del secuestro de Pablo y Mirta, seguimos poniendo “hombro y corazón”.

Por Carlos Semorile.

Huerque mapu (o el peronismo montonero hecho canción)

mayo 29, 2020

Capítulo del libro Cabecita negra. Ensayos sobre literatura y peronismo (editorial Punto de encuentro, 2016), donde se aborda la experiencia de la banda que elaboró un disco para contar la historia de la resistencia peronista.

Por Mariano Pacheco

“Una canción puede despertar conciencias y una bala puede apagarlas.” Calamaro

Resulta paradójico que el marplatense Juan “Chango” Sosa, quien fuera la punta de lanza del proyecto musical que tomará el nombre de Huerque Mapu (“mensajeros de la tierra”, en lengua mapuche), no haya estado como integrante del grupo ni siquiera en el debut artístico.

Como sea, él –que era amigo de Juan Cedrón desde la infancia, cuando el “Tata” iba a la costa a veranear– fue quien “craneó” con el neuquino Naldo Labrín el armado de una banda. Así fue como el Chango hizo de intermediario para que sus integrantes se pusieran en contacto. Y se subió a los escenarios del “protogrupo”, el 22 de agosto de 1972, dando inicio a una historia que fue narrada en detalle por los jóvenes periodistas Tamara Smerling y Ariel Zak, en el libro que la editorial Planeta publicó en 2014: Un fusil y una canción. La historia secreta de Huerque Mapu, la banda que grabó el disco oficial de Montoneros.

Sin lugar a dudas, la “casona de Mansilla”, situada al 2800 de aquella calle del barrio porteño de Palermo, fue el “cuartel general” donde muchos músicos, pintores, poetas, cineastas, escritores de la época encontraron un lugar, no solo para vivir sino para socializar y proyectar iniciativas de intervención cultural. Allí el Chango le alquiló una pieza a Naldo, y entre mates, charlas y guitarras, surgió esta iniciativa, de la que finalmente el Chango se bajó porque priorizó otros rumbos políticos y laborales (era soldador en los astilleros de Astarsa y militante de izquierda). Eso sí, fue el eje a partir del cual el grupo de música decidió participar del festival que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el 22 de agosto de 1972, con el objetivo de juntar dinero para los presos políticos, y los obreros de Sitrac Sitram que se encontraban en huelga en la provincia de Córdoba. Mientras tocaban, se enteraron de que un grupo de combatientes de las FAR, el ERP y Montoneros habían sido fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar. Mientras interpretaban la canción “La tonada de Manuel Rodríguez”, realizada sobre un poema de Pablo Neruda, el Chango le cambió la letra, y el guerrillero asesinado ya no fue uno sino varios, y no en Til Til sino en Trelew.

Nueve meses después, con Hebe Rosell en voz, vientos y percusión; Naldo Labrín y Tacún Lazarte en guitarras; Lucio Navarro en charango y Ricardo Munich en violonchelo, Huerque Mapu debutó oficialmente en los escenarios porteños. El Teatro Payró se llenó aquel 24 de mayo de 1973, horas antes de la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación. Un “acontecimiento musical”, según lo definió en sus páginas el diario La Opinión. Ese mismo año grabaron Hueque Mapu I. Su primer disco, de 11 canciones y 39 minutos, vendió alrededor de 600.000 copias.

En octubre de 1973, el entonces Secretario de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Nicolás Casullo, llevó al grupo una propuesta elaborada por la mismísima Conducción Nacional de Montoneros: querían que Huerque Mapu grabara una “versión argentina” de algo así como una mezcla entre las canciones anarquistas italianas y las republicanas de la Guerra Civil Española. El resultado fue la Cantata Montonera, en la que el propio Casullo escribió algunas partes, bajo el seudónimo de H. Suárez. Tal como lo había pedido la Organización, el disco no comenzó el 17 de Octubre de 1945: arrancó con “El Aramburazo”. El objetivo en esa decisión era el de crear un nuevo relato sobre la historia del Movimiento y, a partir de allí, instalar nuevas canciones y consignas para que cantaran los militantes. La idea final era disputarle el protagonismo a la vieja “Marcha Peronista”, relatan Zak y Smerling.

“La Cantata” salió bajo el sello “Discos para la Liberación”, y se grabó durante dos meses en el prestigioso estudio Ion, situado en la calle Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Entre los artistas invitados figuran Rodolfo Mederos (bandoneón) y Manuel Picón, Irene Tapia y Olga Manzano en voces, más un grupo de militantes de distintas unidades básicas peronistas que aportaron en los coros.

La voz del “narrador” estuvo a cargo de Eduardo Rodríguez Arguibel, un estudiante de teatro y militante del Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, que trabajaba en una empresa telefónica e integraba la Lista Marrón del Sindicato de Telecomunicaciones (enrolado en FOETRA).

Se presentó en el Luna Park el 28 de diciembre de 1973, en el “Festival Peronista por la Liberación y la Reconstrucción Nacional”, organizado por la Juventud Peronista-Regional. Diez días antes, en una nota publicada en El Descamisado (“10 canciones montoneras”), puede leerse que la idea del disco fue basarse en los motivos de la música nacional, como la milonga, el gato, el malambo, la chacarera y la ranchera. En la entrevista que le realiza el periódico, el grupo explica cada una de las canciones. La primera (“Memorias del basural”) es sobre “El Aramburazo”. Una milonga que va contando los sucesos mientras un coro, voces solas sin música, relata el momento en que juzgan, sentencian y ejecutan a Aramburu, cuentan. La segunda (“La ´V´ de La Calera”) es sobre el copamiento de la localidad cordobesa. El motivo de la “V” de la victoria que hace un compañero que cae preso, explican. La tercera (“Fernando y Gustavo”) es sobre la muerte de Ramus y Abal Medina en la localidad bonaerense de William Morris. Acá sentimos que la letra y la música debían ser cálidas, que reflejaran que Fernando y Gustavo no son dos superhéroes sino dos compañeros, señalan los integrantes del grupo, mientras continúan su repaso tema por tema. Respecto de la cuarta canción (“Garín”), que rinde homenaje a los combatientes de las FAR que tomaron esa ciudad para presentarse públicamente, dicen que es un tema “alegre, picaresco”, cuya intención era reflejar como se burló ese día la “aparatosidad militar de la dictadura”. Sobre “Juan Pablo Maestre”, el quinto tema, comentan que la búsqueda, a través de la copla, fue gestar un monólogo ficticio en donde su mujer, Mirta Misetich (detenida junto a él el 13 de julio de 1971, aún permanece desaparecida), le habla al militante asesinado. El sexto tema (“Combate de Ferreyra”) aborda la caída del comandante de las FAR, Carlos Olmedo, junto con otros tres combatientes. El séptimo (“El Negro Sabino”) está basado en una poesía que había publicado El Descamisado para el aniversario de la muerte de El Negro, cuyo autor no figuraba, pero que después se supo que fue Alberto José Molinas Benuzzi, asesinado junto a María Victoria (la hija de Walsh) y otros militantes en el denominado “combate de la calle Corro” (29 de septiembre de 1976). Las últimas tres canciones son “Pueblo peronista”, dedicada a todas las mujeres y hombres que lucharon en el transcurso de esos 18 años; “Trelew” (un “aleluya”) y finalmente “Montoneros”, una marcha. Sobre la anteúltima canción, “Los Huerque” dicen que si bien el hecho de los fusilamientos fue muy “triste, desgarrador”, esos caídos no son pasado sino presente. Y por eso los aleluyas, los “presentes”, que es todo lo que se escucha en la canción, junto con el nombre de los asesinados. Respecto de la marcha de cierre, expresan los músicos, no es más que una arenga –bombos mediante– a la lucha por el socialismo nacional.

***

Si uno hace el ejercicio de juntar, a modo de collage, todos los relatos que aparecen en el disco recitados por la voz en off, puede construir una suerte de cuento o saga de relatos sobre el peronismo, que es lo más cercano que la literatura del período (1945-1975) estuvo de dar cuenta del fenómeno peronista durante esas tres décadas.

A modo de homenaje a Walter Benjamin, quien construyó un inmenso libro solo con citas, glosaremos los recitados de este disco, con el afán de ensayar esta serie de relatos sobre el peronismo. Lo mismo se podría hacer compilando las letras de las canciones, sin los recitados: hacer un gran poemario de amor y de guerra. Pero esa tarea se la dejamos al lector. Aquí nos limitamos a ensayar un esbozo de relato con la transcripción de las partes del disco donde habla la voz en off, que podríamos titular:

“El peronismo según los Huerque Mapu”:

I-

1970. El pueblo peronista soporta la dictadura de las botas y monopolios imperialistas.

Pero va gestando su respuesta. Una nueva etapa de la larga resistencia iniciada en 1955, cuando las minorías oligárquicas derrocaron al general Perón.

En 1969 estalla el Cordobazo. Tiempo después, otras puebladas incendian la patria.

Mientras tanto la década del 60 ha traído el definitivo despertar de los pueblos del tercer mundo. La revolución cubana es una luz que persiste. Camilo Torres en Colombia, y la heroica muerte del Che en Bolivia, se suman como señales de un camino hacia la liberación latinoamericana.

Aquí, en nuestra tierra, ese camino tiene el nombre que decidió ponerle el pueblo con su sangre y su combate: movimiento peronista. Un líder: el general Perón. Una compañera inolvidable: Evita. De esta conjunción de vida, lucha y esperanza, del corazón mismo del pueblo peronista, nace una organización político-militar: Montoneros.

Es detenido para ser juzgado el general Aramburu: “Lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos allá en José León Suárez, allá lo van juzgando”.

II-

Primero de julio de 1970. Ciudad de La Calera, Córdoba, arriban columnas montoneras.

Son los comandos General San Martín, Eva Perón, Uturuncos y 29 de mayo. La ciudad será tomada y la dictadura militar sufrirá otra de sus grandes derrotas. Un combatiente hecho prisionero por el enemigo levantará su mano como símbolo de victoria…

Y fue esa vez un ejército de pueblo peronista el que tomó una ciudad para convertirla en sueño. En anuncio de alboradas. Fue en aquella ciudad de calles y de córdobas donde se reiniciaban guerras que nunca habían terminado. Que volvían de antiguas edades de la Patria cuando otros hombres se desangraron por el mismo sueño. Un ejército de pueblo golpeando en plena cara de la dictadura, con dos palabras que se repitieron infinitas: Perón Vuelve. Porque los combatientes habían llegado a proclamar primeros bandos de la liberación. Y fue desde tu sangre, Emilio Maza, que escribiste en La Calera la “V” de Venceremos.

III-

El pueblo se va alzando y se agudiza el enfrentamiento con el gobierno militar de los monopolios. Las organizaciones armadas asaltan destacamentos, expropian armas y caudales para el pueblo: brotan en fábricas y barrios ensanchando su horizonte político.

Siete de septiembre de 1970, las fuerzas represivas tienden una emboscada en William Morris. En ella caen, combatiendo, dos comandantes montoneros: Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus.

IV-

Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FAR, otra organización político-militar que se rebela en armas contra la opresión y los proyectos del imperialismo. Aunque juntamente con Montoneros y descamisados crecen desde la única bandera de resistencia y triunfo que levanta la lucha popular: el peronismo. Se arman los nuevos combatientes, será el pueblo el que ofrece sus hombres y el resguardo. Treinta de julio de 1970, las columnas de la FAR toman militarmente la ciudad de Garín, provincia de Buenos Aires.

V-

Los proyectos proimperialistas del gobierno encuentran en el pueblo, como siempre, la última frontera, la impasable: FAR y Montoneros, la patria peronista en armas, crecen y se expanden a lo largo y ancho del país. En la dura lucha también sufren derrotas y retrocesos, compañeros muertos y apresados. Impotente el régimen apela al secuestro, a torturas salvajes, al crimen, como Baldú, como Pujals, como los compañeros Verd, también Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich, combatientes de las FAR, son asesinados a sangre fría por los comandos armados de la antipatria. Allí mueren los dos: en una conjunción de amor y militancia, que estremecerá al pueblo en lo más hondo de su sentimiento. Juan Pablo y Mirta, Mirta y Juan Pablo. Quizás podamos imaginar que fue ella, esa última noche, la que habló a su compañero, o recordó como nunca aquella frase: en una revolución, se triunfa o se muere.

VI-

Así como las burocracias conciliadoras pactan y ceden ante la dictadura, FAR y Montoneros ya están en el corazón del pueblo. Ya son parte de aquello que anunciara Evita: “el peronismo será revolucionario, o no será nada”. Se lucha por el retorno de Perón a la patria y al poder, se lucha por el triunfo popular. Córdoba: el gobierno lanza sus tanques contra los obreros de la empresa imperialista FIAT: hay represión y cientos de despedidos. Un operativo preparado por combatientes de la FAR, de la FAP y Montoneros fracasa. En el combate de Ferreyra mueren Villagra, Baffi, Teressini, y el comandante de las FAR: Carlos Olmedo.

VII-

Perseguido durante días y días por las fuerzas represivas. Acorralado en tierras de Alta Gracia por cientos de buitres, que siguen sus huellas, se resiste y se desangra el negro Sabino Navarro, peronista y combatiente montonero. Apretá los dientes, negro, “Perón o muerte”, andarás diciendo en el final. A cuerpo y bala te vas confundiendo con el cielo de tu patria. ¡Vamos comandante! ¡Hasta la victoria!

VIII-

Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón, y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita: los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorni, Vallese, Mussi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Rasseti? ¿Y dónde estuvieron los otros…?

IX-

Veintidós de agosto de 1972: el pueblo no gasta palabras para esa fecha. Un sólo nombre: “Trelew”. Y toda una historia de luchas se agolpa en dieciséis comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, ¡porque es su sangre!

X-

Y creció el pueblo montonero. “Perón o muerte” fue su consigna. “Libres o muertos, jamás esclavos”. Fue esa historia de rebeliones y sangre popular. “¡Viva la patria!” fue el saludo y la esperanza. La patria se hizo joven, la juventud se hizo patria. Y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. Y con el “Tío” reventamos las urnas. Y Perón fue otra vez presidente de su pueblo: se cumplió un sueño, aquél sueño de viejos peronistas que allá por el cincuenta y cinco no se rindieron. El sueño de sus hijos: de Abal Medina, de Olmedo, de Sabino, de tantos compañeros que dieron la vida por su pueblo y por Perón. La lucha no ha terminado. FAR y Montoneros se fusionaron en una sola organización político-militar: Montoneros. Hay que organizarse, pertrecharse, consolidarse y unirse en cada fábrica, en cada barrio, en cada rincón del país, para alcanzar la victoria, y que la clase trabajadora peronista conquiste el poder. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo: ¡montonera y socialista!

***

La síntesis lograda en la grabación del disco, de todos modos, no dejó muy contentos ni a los integrantes de la banda ni a los dirigentes montoneros. Nunca fue fácil el vínculo entre estética y política, entre cultura y revolución, entre creatividad artística y disciplina militante. Y este caso no sería una excepción. El ejemplo más claro, narrado por Zak y Smerling, puede verse graficado en el resultado de la canción dedicada a Ramus y Abal Medina, los dos íconos de la dirección de la organización, caídos en los primeros pasos de la experiencia montonera. En Un fusil y una canción… puede leerse el testimonio de Labrín, quien había pedido ayuda a su amigo Manuel Picón para su composición. También puede leerse, completa, la bella poesía que quedó como resultado… de la que solo se incorpora en la versión final que puede escucharse en el disco (escrita por Casullo)… una sola frase.

De todos modos, y más allá de las diferencias y tensiones que recorrieron el proceso, el resultado logró emocionar ampliamente a la militancia de la Tendencia Revolucionaria.

Como para cerrar el año, tras el festival, “Los Huerque” fueron tapa del N° 31 de El Descamisado, el último de ese 1973 tan intenso y tan particular. “La historia del pueblo cantada para el pueblo”, dicen los grandes titulares, arriba de una foto sacada desde arriba y desde atrás del escenario, en donde puede verse al público y a la banda, con sus pantalones marrones de corderoy de botamangas anchas y ajustados en la parte de arriba (un “look” de época. Una contraseña generacional). Debajo, en letras más chicas, puede leerse:

“En un festival organizado por la Juventud Peronista Regional, los Huerque Mapu presentaron diez canciones que relatan la gesta histórica de los Montoneros.

La gesta histórica de un pueblo luchando por su liberación. De un pueblo que entregó a sus mejores hijos para que Perón sea presidente.

De un pueblo que sigue entregando a sus mejores hijos para lograr la definitiva liberación de nuestra Patria”.

“La Cantata” se tocó completa, por segunda y última vez, el 11 de marzo de 1974, en el primer aniversario del triunfo peronista en los comicios, luego de 18 años de proscripciones. Fernando Vaca Narvaja y Marcos Osatinsky, ambos de la Conducción Nacional de Montoneros, estuvieron en el escenario. Sus palabras no fueron muy entusiastas. No se equivocaban en los malos augurios que anunciaban: un mes y medio después, Perón los echaba de la Plaza de Mayo. Cuatro meses más tarde, el viejo líder se moría, y los comandos parapoliciales dirigidos por “El Brujo” López Rega comenzaban la estocada.

En 1974, de todos modos, junto al grupo de Teatro Popular de Bahía Blanca, Huerque Mapu presenta en el sur del país la “Cantata de Santa María de Iquique”, y también participa en festivales en Córdoba y Buenos Aires (Cosquín y Baradero). En 1975 graban Huerque Mapu II, su tercer y último disco en el país. Cuatro décadas después, al salir publicada la biografía del grupo, el hermano de una de sus integrantes (Hebe Rosell), el reconocido músico Andrés Calamaro, escribió la frase “Una canción puede despertar conciencias y una bala puede apagarlas”, ya citada como epígrafe de este capítulo. Nada más cerca de lo que pasó. Los integrantes de Huerque Mapu partieron al exilio europeo. Permanecerán en España una década. El retorno fue a otra Argentina. La de los dos demonios. La que aún no podía procesar la derrota de esa gran apuesta por la revolución.

AQUÍ, EL DISCO COMPLETO:

%20FAR.jpg)

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario